Testimonianza di Umberto Colombo, nato a Cesano Maderno il 1934.

Io, Umberto Colombo, sono arrivato a Mariano Comense nel 1938. Avevo

quattro anni, il mio papà era Capostazione alla stazione ferroviaria

delle Ferrovie Nord e abitavano in piazza Roma al numero quattro. La mia

famiglia era composta da mio papà, mia mamma, mia sorella Franca che

era la maggiore tra di noi, mio fratello Angelo e mio fratello Ruggero.

La casa dove abitavamo era un palazzotto nobile risistemato in porzioni

per appartamenti dall’allora proprietario signor Motta. Eravamo al primo

piano, con un lungo balcone sulla piazza.

MARIANO COMENSE (Como) – 24 – 25- 26 – APRILE 1945

Nell’ aprile 1945 un Reggimento della Milizia Repubblicana (R.S.I.) era ancora dislocato presso le scuole elementari di Mariano Comense, appositamente sequestrate e trasformate in caserma nel Novembre del 1943. Il contingente di circa 300 uomini, era a presidio del territorio e veniva utilizzato per la ricerca e la cattura dei partigiani, visti come “Banditi” perché ritenuti disertori e nemici della patria in guerra.

Ricordo che una o due compagnie, ogni mattina, sfilavano inquadrati lungo Piazza Roma al rientro dal loro addestramento dal campo di tiro o dalla piazza d’armi, posta sulle colline. Il drappello assumeva passo da parata e cantava, a squarciagola, canzoni militari cadenzate dalla pomposa marcia. A volte, tra di loro era presente una mascotte, un bambino Cosacco rientrato coi militari dalla ritirata di Russia, che era stato aggregato provvisoriamente alla milizia. Vestiva di tutto punto la divisa e portava sulle spalle un piccolo mitra. Anche lui marciava con l’entusiasmo e l’orgoglio di tutti gli altri. A me, bambino, faceva invidia.

I giorni passavano senza grandi intoppi per quel tempo, quasi normali, salvo le notizie dal Radiogiornale ufficiale, o dal quel poco che si sentiva in giro da qualcuno, peraltro detto con molta circospezione e sospetto, di una grande ritirata dei Tedeschi. Null’altro dava segno di disfatta.

La gente lavorava e tutto

sembrava come al solito, normale, salvo qualche mitragliamento diurno da

parte di qualche ricognitore inglese di passaggio che se la prendeva

con qualche veicolo in movimento sulle strade. Questi passaggi erano in

preparazione di bombardamenti notturni su Milano, anticipati da un lungo

segnale di sirena. La notte si sentivano gli scoppi delle bombe e

s’intravedevano dei grandi fuochi lontano.

La mattina del 24 Aprile

Alcuni posti di blocco furono dislocati dalle milizie presenti in luogo, lungo la provinciale e le strade d’ingresso al paese. Questo destò qualche preoccupazione tra la popolazione, si diceva che i Partigiani stavano scendendo dalla Valsassina e dalla Valtellina e che erano arrivati quasi a Seregno. Si temeva un bagno di sangue, perché i Repubblichini erano armati fino ai denti, e certamente non avrebbero ceduto facilmente il territorio. Per tutto il giorno delle pattuglie fasciste giravano il paese, col colpo in canna, per scoraggiare qualsiasi iniziativa popolare.

La mattina del 25 Aprile

La sorpresa fu tanta, non esistevano più nè posti di blocco nè pattuglie ricognitive.

Tutto

era silenzio, finché corse la voce che i fascisti erano scappati e che

la Caserma (scuole elementari) era vuota. Fu un corri-corri generale,

tutti andavano a vedere, alcuni arditamente entrarono nello stabile.

Vista la facilità, ci fu un vero e proprio arrembaggio, ciascuno cercava

di impossessarsi di qualcosa, ma presto fu tutto finito perché non

rimaneva più niente da prendere.

Anch’io andai, entrai a scuola e nelle camerate, ormai disfatte, c’erano solo i letti senza neanche più materassi, tutto era sparito. In cortile vidi un carretto rovesciato e carico di elmetti che in gran numero erano sparsi sul terreno. Ne presi uno, me lo infilai in testa, era un po’ grande, ma mi dava importanza.

Ricordo che la Signora Maria, domestica del bar dello Sport, si era

presa dalle cucine un sacco di patate e lo faceva vedere con orgoglio ai

vicini. Mio fratello Ruggero, otto anni più di me, trovò dei caricatori

di moschetto, che prese, e un paio di ciabatte.

La mattina passò in fretta tra confusioni varie e uno strano sentimento di meraviglia tra la popolazione che non si rendeva ancora conto se quel vuoto di regole fosse o no veritiero. Agivamo quasi in punta di piedi, guardandoci l’un l’altro con circospezione. Rimanevano dei forti dubbi, si temeva un ritorno improvviso dei repubblichini, ma questi erano spariti come d’incanto, lasciando quasi un nulla e la gente non si fidava, anche perché in paese alcune autorità erano rimaste, come il Podestà e i Carabinieri, che però si erano autoconsegnati in Caserma, e i dubbi erano tanti.

Oltretutto, ogni tanto, sfrecciava attraverso il centro, in direzione di Como, qualche macchina militare o altro autoveicolo, senza peraltro che questi si curassero minimamente di quel che succedeva in loco.

Di primo pomeriggio si fecero vivi alcuni

Partigiani, sino ad allora rimasti nascosti tra i boschi e le cascine

limitrofe, si diceva che venissero da Inverigo. Presero possesso del

territorio, erano quattro gatti e quasi improvvisati, avevano con loro

solo fucili e una o due sporadiche mitragliette e non sembrava fossero

tanto organizzati.

La prima cosa che fecero fu quella di pretendere la restituzione di tutto il materiale che la popolazione aveva sottratto durante la spoliazione, avvenuta nella mattinata, alla caserma scuola dei Repubblichini, compreso gli alimenti trovati nelle cucine, perché, dissero, appartenevano a tutti. Questa richiesta fu eseguita da alcuni con malcelata amarezza.

Contemporaneamente una pattuglia ispezionava la zona alla ricerca di fascisti. Tra questi uomini era presente anche un ex prigioniero inglese, reduce dal campo di concentramento sito in Mariano presso i giardini del vivaista Radaelli. Dopo l’armistizio, era fuggito rifugiandosi nei boschi e si era poi aggregato alla compagnia partigiana di Mariano, in seguito trasferita altrove, con funzioni di collegamento tra gli Alleati e il Comando di Liberazione.

Nel tardo pomeriggio transitarono per Piazza Roma, dirette a Como, due macchine militari. I Partigiani intimarono l’alt a queste vetture invadendo la sede stradale, e queste si fermarono a fatica con una lunga strisciata di freni e sbandando per non investire gli uomini di blocco. Gli autisti repubblichini mostrarono loro un foglio di servizio che gli ordinava di raggiungere la Prefettura di Como, quindi, i veicoli erano da considerarsi solo in transito, con tanto di lasciapassare. A bordo di una delle macchine, oltre all’autista, erano presenti alcuni ufficiali italiani mentre nell’altra, sempre condotta da un milite, degli ufficiali tedeschi.

Vi fu un attimo di incertezza, i partigiani leggendo quel documento non lo ritennero legale e quindi intimarono agli stessi occupanti di scendere dalla macchina. Questo gesto fu mal interpretato dai militari tedeschi. Uno di loro, un capitano, estrasse la pistola e freddò uno dei partigiani. Ci fu, innescato dalla sorpresa, un fuggi-fuggi del drappello, che poi, riparatosi dietro l’edicola, rispose al fuoco.

Ne nacque una battaglia. I Tedeschi, estratto da un baule una mitragliatrice e molte munizioni, cominciarono a sparare e in poco tempo fu l’inferno. Altri partigiani accorsero in difesa dei commilitoni, alcuni si appostarono sui tetti, altri stesi a terra, altri arroccati dietro l’angolo della merceria di fronte al bar Sport e alcuni dietro l’Albergo Sole. Cercavano di accerchiare il nemico. I militari, vistisi in campo aperto, abbandonarono le vetture e si appostarono a loro volta dietro posizioni più sicure.

Qualche tedesco si rifugiò in qualche casa per avere una posizione di tiro migliore. Uno di loro, un sergente maggiore, entrò nel palazzo della Cassa di Risparmio e dal balcone superiore sparò verso i partigiani. Fu colpito e cadde precipitando al piano terra. Altri cedettero sotto i colpi partigiani. Uno degli autisti repubblichini disertò e si unì ai liberatori, prendendo subito le loro parti imbracciando un fucile e sparando contro i militari tedeschi, rimanendo però ancora in divisa repubblichina. Questo gli fu fatale, perché scambiato per fascista, fu colpito a morte da pallottole amiche.

Noi,

papà, mamma, mio fratello Ruggero e il sottoscritto, assieme ad altri

coinquilini, ci trovavamo all’interno del cortile del palazzo Motta di

Piazza Roma, allarmati sentendo questo mitragliamento di battaglia. Nel

frattempo uno dei partigiani entrò nel nostro cortile chiedendo di

potersi appostare sul muro del giardino. In quella occasione, mio

fratello Ruggero, gli consegnò i caricatori trovati la mattina nella

caserma.

La battaglia durò due ore circa e al termine degli scontri la gente corse fuori dalle case chiedendosi reciprocamente notizie. Si seppe che morirono nello scontro due partigiani e quattro militari tedeschi, oltre a qualche ferito da entrambe le parti. Comunque si respirava un clima di libertà che rendeva tutti quanti euforici. Sembrava di essere in una fiera e la gente partecipava dando sfogo con un chiacchiericcio sconclusionato di gioia, ma, dopo la battaglia, rimaneva comunque una remota paura.

Furono raccolti i feriti e trasportati in Ospedale. Uno di questi era il sergente maggiore tedesco, steso sopra un lenzuolo tenuto ai quattro lati da dei portantini improvvisati. A vederlo sembrava un tipo gioviale, un poco corpulento, era tutto sanguinante e salutava tutti aprendo e stringendo le sue mani grassottelle alla maniera di “ciao-ciao”. Ricordo che in fondo faceva un po’ di pena e la gente lo guardava con curiosità, non c’era vendetta, ma solo un malcelato trofeo di guerra.

Nel frattempo, una delle

macchine militari sequestrate, e ancora funzionante, fu riverniciata in

fretta con un colore rosso e i partigiani, percorsero le vie del paese a

tutto gas, suonando di continuo il clacson e coi finestrini abbassati

sbandieravano la bandiera italiana e quella della rivoluzione

socialista. Era una espressione di vittoria sia per la battaglia vinta

che per la liberazione dai tedeschi.

Nel frattempo i Partigiani continuavano le loro ricognizioni alla ricerca di fascisti e, nascosto, trovarono il secondo autista repubblichino che spinsero in malo modo verso il comando provvisorio. Era un ragazzo giovane, avrà avuto 18-19 anni, magro, un tipo timoroso, era spaventato, ma la gente gli gridava incoraggiandolo e dicendo “va là che fan nient !” (dai, che non ti fanno niente!).

Durante la

battaglia, al contingente partigiano si aggiunsero dei civili sia per

dar man forte allo sparuto gruppo e sia per opportunismo. Questo fu

causa, successivamente, di un rabbuffo tra i veri e gli improvvisati

fautori della liberazione perché questi erano considerati dei

profittatori.

Ci fu anche chi, scambiato per partigiano, trovandosi nello spazio della battaglia fu colpito dai tedeschi. Fu questo il caso di un ragazzo, che sapendo che la sorella, lavoratrice presso il fabbricone, avrebbe preso in quel giorno un pacco dono di alimentari, le andò incontro, ma lungo il tragitto fu ferito. Se pur considerato un eroe, venne comunque apostrofato come il “partigiano della marmellata”. Altro individuo fu il titolare della drogheria salumeria all’angolo con piazza Roma, che ancora con grembiule da macellaio arrotolato alla cintura partecipò all’entusiasmo generale, dimenticandosi che fino al giorno prima era stato fornitore della caserma repubblichina e che faceva moine col responsabile del vettovagliamento per avere le ordinazioni.

Il giorno dopo, il 26 Aprile

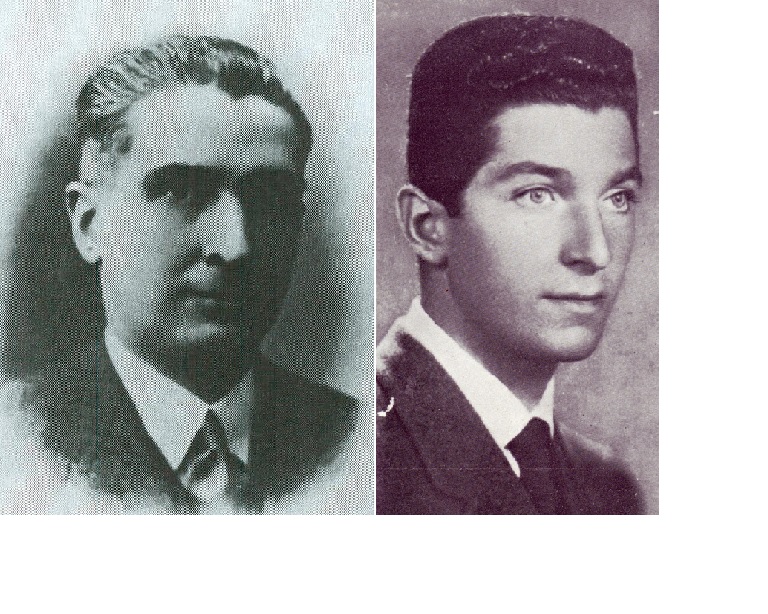

Fu il momento delle vendette e si provvide all’arresto di cittadini ritenuti collaboratori dei fascisti e che a detta dei parenti delle vittime, erano stati causa dei loro travagli e delle malversazioni repubblichine. Ricordo che al cancello d’ingresso al cortile del “pestalard” (era un nomignolo dato a una famiglia), fu appesa una fotografia di un giovane, fucilato dai fascisti per una delazione di un certo individuo che poi assieme ad altre sei o sette persone fu fucilato a sua volta nelle campagne di Paina.

Fu allestita anche una camera mortuaria nell’androne del municipio per esporre i cadaveri dei tedeschi e dei fascisti uccisi durante la battaglia. Ricordo che fra questi c’era anche il sergente maggiore ferito, morto all’ospedale, la notte stessa. Tutti erano senza scarpe e uno di questi aveva le calze scompagnate, sporche e pieni di buchi. Mia madre nel vederlo fu presa da compassione e immaginò il dolore dei familiari di quel poveretto. Noi stessi eravamo preoccupati per la sorte di mio fratello Angelo, prigioniero a sua volta in Germania. Presa da nostalgia ci mandò a casa a prendere la scorta di quell’unico paio di calze nuove, che avevamo, e sostituì quelle del tedesco morto.

Il

giorno dopo, i partigiani riuscirono a scovare il comandante della

guarnigione repubblichina che si era nascosto nei dintorni e lo

imprigionarono negli scantinati delle scuole assieme agli arrestati

politici. Arrivò poi l’ordine di fucilazione per tutti.

Ricordo che furono caricati su di un motocarro Guzzi aperto agli sguardi curiosi della popolazione che non perse l’occasione per vituperare i malcapitati. Il trasporto, scortato dai partigiani sulla famosa macchina rossa, si fermò momentaneamente al di la del passaggio a livello, sulla strada per Paina, in attesa della preparazione del campo dove effettuare il passaggio per le armi dei prigionieri. Dopo circa mezz’ora il drappello proseguì verso la sua macabra meta, molte persone seguirono curiose in bicicletta o di corsa per assistere alla fucilazione. Cosa che non fu possibile salvo sentire a distanza gli spari. I fucilati furono ammucchiati dentro uno sgabuzzino del cimitero….